Jangan lupa follow Sosial Media kita sebelum download ya! @jeniusai.id

Paling Sering Didownload

Paling Sering Didownload

Protected: 🎤 Jenius STAR Method for Interview (Notion)

Protected: 💼 Jenius Personal Branding: Buat LinkedIn (Notion)

Protected: 🔧 Toolkit Jenius Career – Siap Ngegas Dunia Kerja! (Notion)

Protected: 📌 Jenius Nugas Planner (Notion)

Protected: 📆 Jenius Beasiswa Planner (Notion)

Jenius Slide – PPT Sidang & Skripsi (Gratis Version)

Unlock Mahasiswa's Potential; Gimana AI Bisa Meningkatkan Kualitas dan Dampak di Dunia Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

Disclaimer : Mohon maaf jika gaya bahasa yang digunakan agak santai, karena tujuan saya adalah bikin topik berat terasa dekat dan asik. Penulis – M. Nabil Azra, Mahasiswa & CEO Jenius AI

Lo pernah ngerasa nggak sih, kalo mahasiswa Indonesia itu jago banget… jago banget bikin skripsi yang nggak pernah dibaca lagi?

Sad, but true 😔

Tiap tahun, kita wisuda ratusan ribu mahasiswa. Tapi coba kita refleksi…

Berapa banyak dari mereka yang risetnya bener-bener nyambung ke dunia nyata?

Padahal Indonesia tuh lagi butuh-butuhnya solusi. Krisis pangan, pendidikan, lingkungan, sampai digitalisasi UMKM — itu semua bisa dipecahin kalau riset dari kampus bisa dikawinin sama realita di lapangan.

Tapi kenapa susah banget kejadian ya?

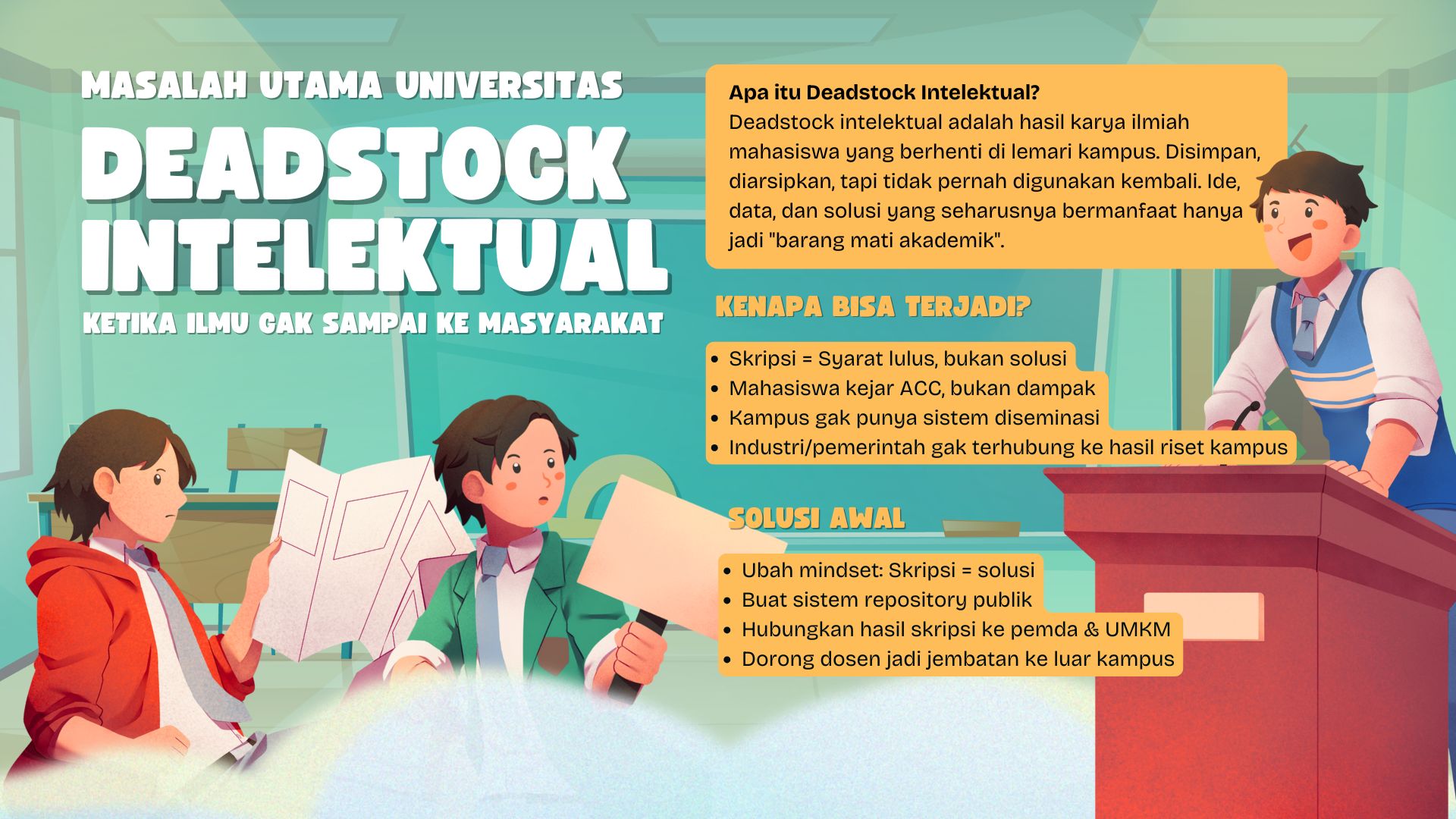

Mahasiswa's Big Problem; Research Gap & Innovation Crisis

Coba kita jujur deh sebentar. Selama ini, mahasiswa nulis skripsi bukan buat menyelesaikan masalah, tapi buat menyelesaikan kewajiban. Bener gak? Kita ngumpulin data setengah hati, ngutip jurnal yang bahkan nggak dibaca full, terus nulis bab per bab sambil mikir, “Yang penting dosen ACC”. Ujungnya? Selesai, dicetak lima eksemplar, disimpan di rak perpustakaan kampus, dan jadi deadstock intelektual.

Let’s Break It Down: Kenapa Research Gap Ini Terjadi?

-

Riset itu Formalitas, Bukan Gairah

Banyak mahasiswa ngerjain skripsi karena… ya, wajib aja. Kayak kata Cal Newport di bukunya “So Good They Can’t Ignore You” orang cenderung stuck karena nggak nemuin “craftsmanship mindset”. Kita ngejar lulus, bukan ngejar mastery. -

Skripsi, Pekerjaan Satu Musim

Gimana riset mau impactful, kalau dari awal mindset-nya; “abis sidang, delete semua file”.

Kita perlu mindset kayak startup; build → test → iterate → scale. Tapi sistem kampus belum ngedukung itu. -

Dosen Fokus Akreditasi, Bukan Aplikasi

Banyak dosen juga nggak salah. Mereka kejar target publikasi, jadi riset mahasiswa dipoles buat jurnal, bukan buat solusi. Padahal harusnya riset it u adalah social impact, bukan cuma angka SINTA. -

Nggak Ada Link ke Industri atau Pemerintah

Mahasiswa bikin alat pendeteksi banjir, tapi nggak pernah sampe ke tangan BPBD.

Bikin platform edukasi, tapi nggak pernah dipake sekolah.

Kita kelebihan teori, kekurangan implementasi dan integrasi.

Bottom Line; Mahasiswa Kita Cerdas, Tapi Gak Dikasih Ruang Buat Berdampak

Kita nggak kekurangan otak, kita kekurangan jembatan.

Dan disinilah sebenernya AI bisa jadi batu loncatan.

Section 1; AI as the Game Changer

Kalo Einstein hidup di zaman sekarang, dia mungkin bakal pake ChatGPT buat ngebongkar konsep relativitas dalam waktu 5 menit… terus langsung bikin meme, update di status WA 🤣

Tapi serius, AI bukan sekadar teknologi.

Dia “seharusnya” adalah partner intelektual yang sabar, cepat, dan nggak pernah lelah.

AI itu bukan sekadar alat buat bikin teks. Dia kayak otak tambahan buat otak kita. Dulu mikir topik skripsi aja bisa seminggu lebih. Sekarang, AI bisa bantu kita brainstorming dari sudut pandang literatur, tren industri, bahkan nilai sosialnya. Gila gak? Tapi bukan berarti jadi males mikir ya—justru AI ini ngebuka peta yang sebelumnya gak kelihatan.

Gue pernah ngebantu temen ngerjain skripsi soal UMKM. Biasanya dia stuck banget tiap mau bikin rumusan masalah. Pas dia pake AI buat mind-mapping ide dari jurnal-jurnal internasional, tiba-tiba dia sadar bahwa masalah UMKM di kotanya ternyata nyambung banget ke isu global soal digital poverty. Dari situ, dia bisa ngelinkin skripsinya ke solusi berbasis teknologi low-cost yang direkomendasiin UNESCO. Skripsinya gak cuma lulus—tapi juga dipake beneran sama komunitas UMKM lokal.

Ini yang gue maksud “AI bukan shortcut, tapi amplifier.”

Yang menarik, AI juga ngebuka gerbang kolaborasi. Lo anak desain? Bisa bikin prototype branding pake bantuan AI visual. Lo anak soshum? Bisa nyusun insight kualitatif yang terstruktur dan cepat. Lo anak teknik? Bisa ngerancang sistem prediksi berbasis data tanpa harus nulis semua kodenya dari nol. Semua jurusan tiba-tiba punya senjata tambahan yang sama. Merata. Masif. Dan cepet banget.

“AI is democratizing the ability to innovate.”

— Rajat Monga, Co-founder TensorFlow

Bukan Gimmick, Ini Real Game Plan

Gue mau ngenalin lo ke satu konsep dari IDEO, perusahaan inovasi global tentang Design Thinking.

Yakni metode pemecahan masalah yang berfokus ke manusia (human-centered) dan eksploratif. Prosesnya:

Empathize → Define → Ideate → Prototype → Test

Dan AI bisa masuk di setiap langkah itu.

| Tahap | Sebelum AI | Dengan AI |

|---|---|---|

| Empathize | Survey manual, baca paper 30 lembar | AI nyariin insight dari ribuan data publik |

| Define | Bingung narasi masalah | AI bantu rumusin problem statement |

| Ideate | Mentok ide, stuck di “judul skripsi yang belum dipake orang” | AI kasih variasi pendekatan dari berbagai perspektif |

| Prototype | Ribet coding atau tools | AI bantu bikin simulasi awal (produk, kode, desain) |

| Test | Males nyoba karena effort tinggi | AI bantu analisis feedback lebih cepat |

Jadi, AI bukan shortcut buat nyontek, tapi fast-track buat mikir lebih strategis.

Lo bukan digantikan, lo disupport buat ngeluarin versi terbaik dari ide lo.

Dan kalau lo pernah baca The Innovator’s DNA, salah satu kunci inovator top dunia adalah “Associational Thinking” — kemampuan ngubungin ide-ide beda jadi satu solusi keren.

AI bantu banget di sini.

Dia bisa narikin benang merah dari data di Afrika, tren di Jepang, dan keresahan di Medan — jadi satu ide produk edukasi berbasis budaya lokal.

Tapi ya, di sinilah kita harus waspada. Karena AI ini kayak pisau; bisa dipake masak, bisa juga buat nusuk. Kalau kita pakai buat cheating, ya dia bakal ngerusak. Tapi kalau kita pakai buat crafting, dia bakal ngebentuk kita jadi mahasiswa yang relevan di era sekarang. Dan percaya deh, di tengah dunia yang berubah secepat ini, relevansi itu lebih penting dari sekadar IPK tinggi.

Jadi ya, AI itu game changer. Tapi cuma buat yang siap main dengan aturan yang baru.

“AI will be the best or worst thing ever for humanity, so let’s get it right.”

— Stephen Hawking, Theoretical Physicist

Section 2; The Domino Effect: How It Impacts the Whole System

Kita udah bahas riset mahasiswa dan gimana AI bisa jadi katalis.

Tapi efek dari semua ini nggak berhenti di kampus.

Begitu AI jadi bagian dari ekosistem riset mahasiswa, domino-nya mulai jatuh — satu per satu.

Bayangin, Satu mahasiswa berhasil bikin prototype sistem deteksi gagal panen pake AI+IoT.

Dia presentasiin ke dosen, lalu dosennya share ke pemda.

Pemda tertarik, diajak kerjasama.

Masuk ke desa-desa, dipake beneran.

Hasil panen naik. Income petani naik.

Pemerintah mulai percaya sama riset kampus.

Investor mulai nyari kolaborasi.

Universitas nggak cuma tempat kuliah, tapi jadi think tank lokal.

Semua dimulai dari satu hal; akses ke teknologi yang ngebantu mahasiswa mikir dan bikin lebih cepat.

Ini bukan teori. Ini udah kejadian.

-

Di India, mahasiswa teknik bikin drone pertanian murah pakai AI open-source.

Sekarang udah dipake di 14 distrik. -

Di Nigeria, mahasiswa bikin chatbot edukasi buat bantu anak-anak yang drop out sekolah.

Jadi pilot project di 3 kota.

Indonesia? Kita bisa jauh lebih dari itu.

Tapi harus ada ekosistem yang dukung, bukan yang nahan.

Ngerti kan? Satu riset bisa ngubah nasib satu kampung.

Dan sekarang bayangin ratusan ribu mahasiswa, punya AI, punya akses data, dan bisa berpikir kritis. Kita gak lagi punya “angakatan lulus”—kita punya angkatan inovator. Mereka gak cuma ngisi lowongan kerja, tapi bikin lapangan kerja. Mereka gak cuma jawab soal, tapi jawab tantangan zaman.

Efek Domino-nya Gede Banget;

-

Industri Dapat Inovasi Real-Time dari Mahasiswa

AI bikin mahasiswa bisa eksplor dan prototipe dengan cepat.

Hasilnya: industri dapet solusi tanpa harus nunggu lulusan. -

Dosen Bertransformasi Jadi Coach Inovasi

Bukan sekadar penguji skripsi, tapi jadi co-creator.

Mereka bisa pakai AI juga buat bantu ngembangin riset dan publikasi lebih strategis. -

Kampus Jadi Pusat Inovasi Lokal

Kampus bisa connect sama UMKM, petani, sekolah, bahkan rumah sakit.

Riset mahasiswa bisa bantu decision-making beneran. -

Pemerintah Punya Mitra Strategis

Bayangin kalau tiap kota punya dashboard riset kampus yang nyambung ke kebutuhan daerah.

Ini kayak bikin Silicon Valley-nya Indonesia, tapi berbasis riset lokal.

“Innovation happens when education, industry, and government align with trust and technology.”

— Gue baru aja bikin kutipan ini, tapi kedengerannya kayak dari Harvard kan? 😎

Kita nggak bisa terus bilang “mahasiswa harus inovatif” tapi akses mereka ke teknologi ditutup.

Sebaliknya, kita harus buka gerbang — tapi pake strategi.

“You’re not going to lose your job to AI; you’ll lose it to someone who uses AI.”

— Jensen Huang, CEO NVIDIA

Dan lo tau siapa yang paling seneng kalo ini kejadian? Negara. Karena akhirnya, pendidikan tinggi gak cuma nyetak sarjana yang bisa wisuda, tapi nyetak solusi buat masalah Indonesia. Research kita gak mandek di file PDF, tapi hidup di dunia nyata.

Domino effect ini bukan mimpi. Ini tinggal nunggu kita berani dorong keping pertamanya: kasih mahasiswa tools dan kepercayaan buat berkarya.

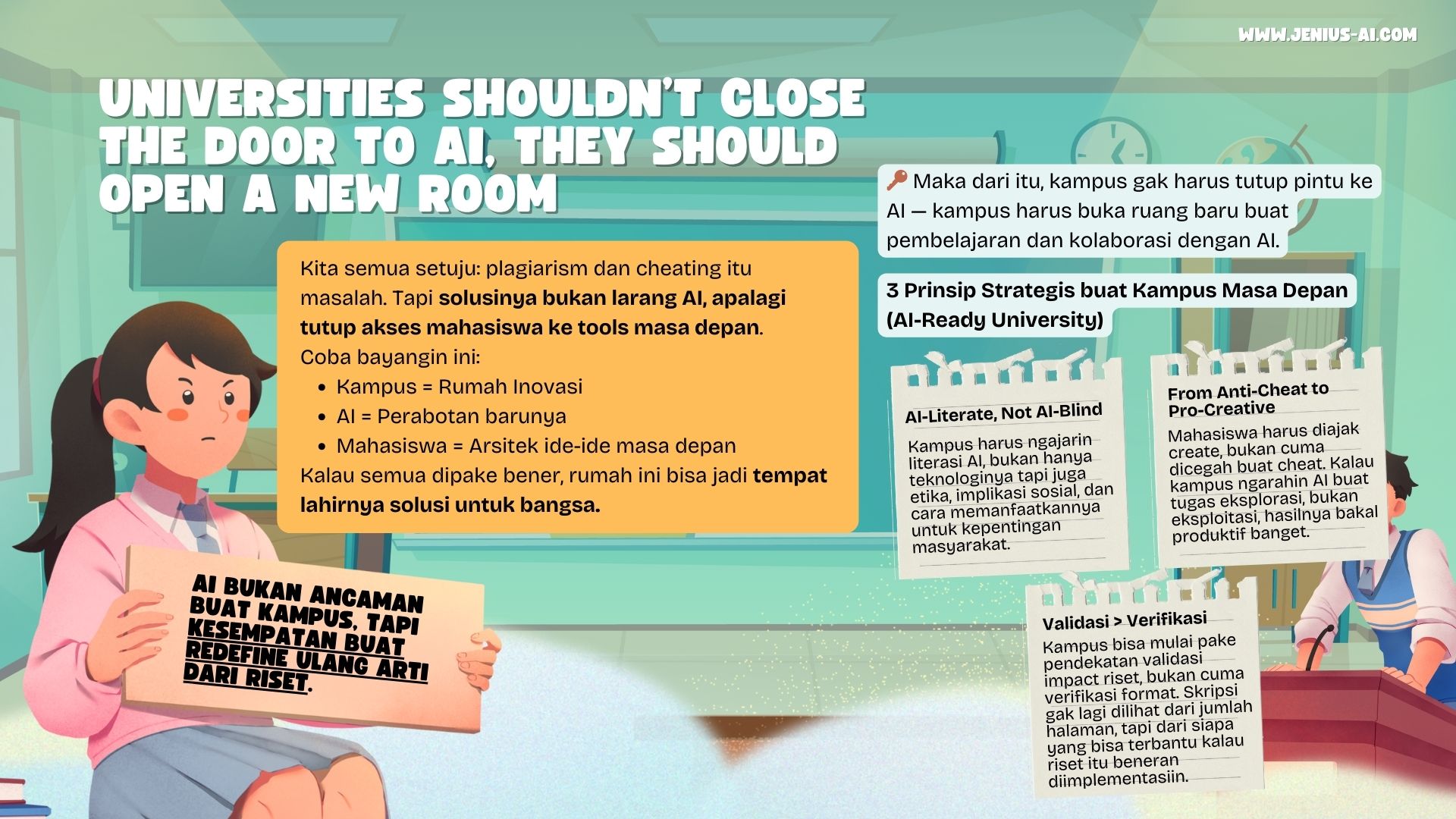

Section 3; Universities Shouldn’t Close the Door to AI, But They Need Boundaries

“AI cannot replace human qualities like creativity, empathy, and judgment. Instead, AI will amplify our human capabilities and help cultivate our creative spirit.”

— Satya Nadella, CEO Microsoft

Let’s be real;

AI bisa jadi alat, bisa juga jadi jalan pintas malas.

Dan tugas kampus bukan buat nutup pintu, tapi bikin pagar.

Gue ngerti sih, kenapa dosen dan kampus banyak yang was-was soal AI. Takut mahasiswa jadi males mikir, takut semua jadi plagiat, takut yang lulus bukan yang pinter tapi yang paling jago prompt ChatGPT. Tapi hey—bukannya dulu kita juga pernah dilarang bawa kalkulator ke ujian karena dianggap “nyontek”? Sekarang? Gak ada soal ekonomi yang bisa dikerjain tanpa kalkulator.

Kalau Kampus Takut, Itu Wajar. Tapi…

Masalahnya bukan di AI-nya, tapi di mindset penggunaannya.

Semua itu valid.

Tapi reaksi instan seperti; “AI dilarang” justru bikin kita balik ke zaman batu.

Itu kayak zaman dulu pas kalkulator muncul terus guru matematika bilang, “Nggak boleh dipake, nanti lupa cara ngitung!” Padahal sekarang? Kalkulator itu standar.

Yang penting bukan alatnya, tapi gimana kita ngajarin caranya berpikir pake alat.

Universitas harusnya jadi tempat eksperimen, bukan tempat paranoia. Justru sekarang, kampus punya kesempatan buat ngatur ulang aturan mainnya. Bikin guideline; kapan AI boleh dipakai, kapan harus manual, gimana cara kolaboratif, gimana cara ngukur pemahaman. Karena AI itu bukan pengganti otak—tapi perpanjangan tangan otak yang kepentok waktu, data, dan energi.

Jadi, Gimana Strategi Kampus?

Nah, Indonesia juga bisa kayak gitu. Bukan bikin larangan, tapi bikin ekosistem belajar yang adaptif.

Kalau kampus terlalu takut, mahasiswa malah sembunyi-sembunyi pakainya. Dan lo tau sendiri, yang dilakuin diam-diam itu biasanya gak sehat. Mending kampus jadi pelatih, bukan polisi. Karena jujur aja, AI ini bukan fase. Ini fondasi masa depan.

🎓 1. Redefinisikan Kompetensi

Ujian dan tugas akhir harus shifting dari jawaban ke proses berpikir.

Penilaian bukan cuma hasil, tapi logika, eksplorasi, dan refleksi mahasiswa.

Gunakan AI? Boleh. Tapi kamu harus bisa jelaskan kenapa kamu ambil pendekatan itu, apa asumsinya, dan mana yang kamu ubah sendiri.

🧠 2. AI-Literacy sebagai Mata Kuliah Dasar

Bukan cuma belajar cara pakai ChatGPT, tapi juga:

-

Critical prompting

-

Evaluasi bias dan sumber

-

Etika penggunaan AI

Ini seperti literasi digital, tapi buat generasi masa depan.

Gue nyaranin kurikulum mirip AI for Everyone dari Andrew Ng, tapi dikemas kontekstual buat Indonesia.

💡 3. Kolaborasi Antar Fakultas dalam Inovasi AI-Driven

Contoh: Mahasiswa hukum + mahasiswa teknik + mahasiswa komunikasi =

“Legal Chatbot untuk UMKM”

Proyek interdisipliner ini bikin riset jadi nyata.

Dan AI jadi jembatan antar ilmu, bukan pengganti.

📊 4. Audit AI Use dalam Penelitian

Setiap riset wajib punya AI Disclosure Sheet:

-

Tool apa yang dipakai?

-

Bagian mana yang dibantu AI?

-

Analisis dan insight mana yang sepenuhnya original?

Ini ngebentuk budaya transparansi.

🔭 5. Bangun AI Lab dan Ethics Hub

Kampus bisa jadi pionir riset tentang etika AI dan dampaknya.

Bukan sekadar ngikutin, tapi jadi yang bikin standar.

Sama seperti Harvard dan MIT bikin AI Policy Lab.

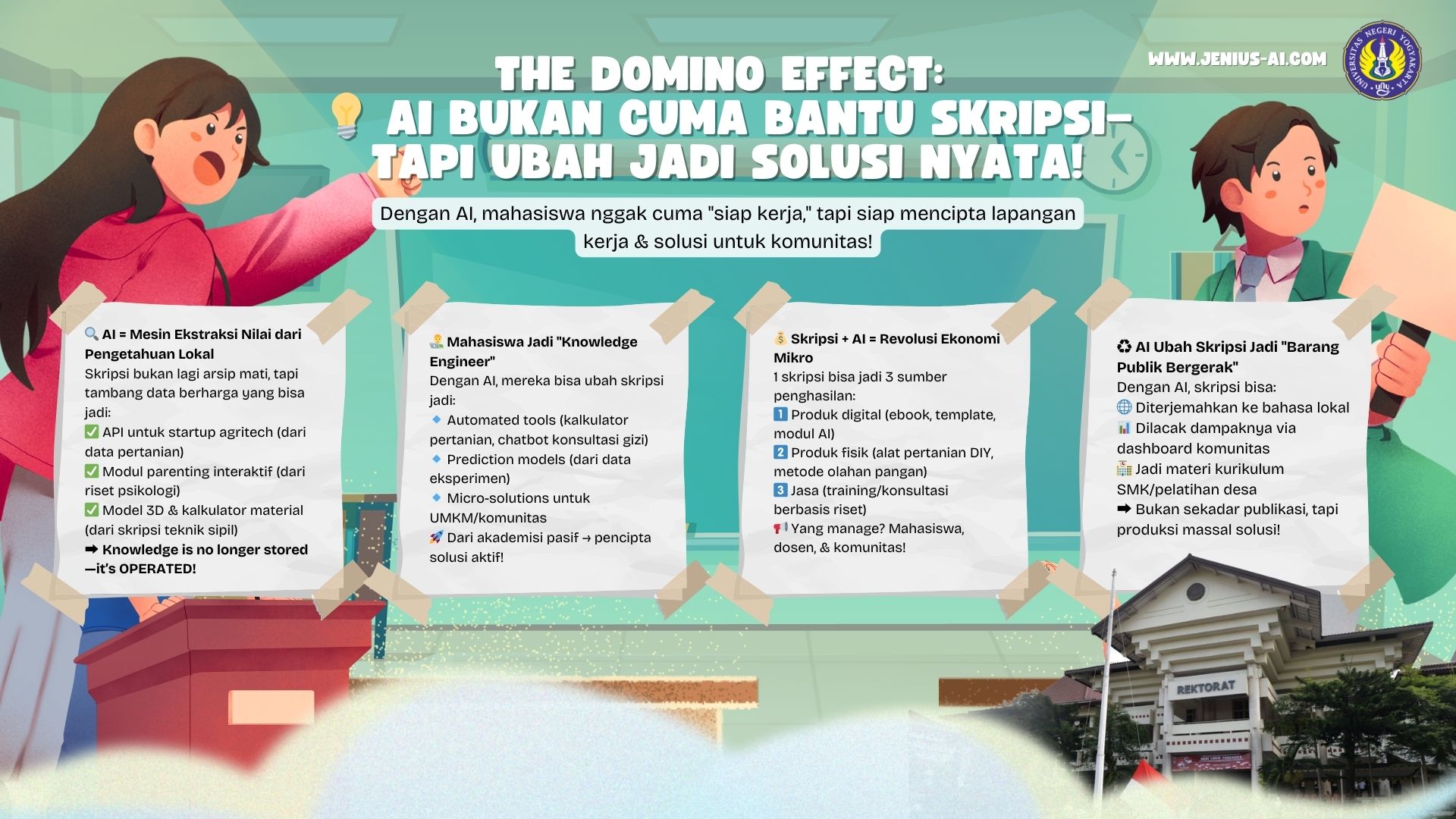

Section 4; The Domino Effect — From Skripsi to Product, from Kampus to Komunitas

Jadi gini, ketika AI udah masuk ke kampus, riset, dan industri kreatif, kita tuh bukan cuma lagi ngajarin mahasiswa “siap kerja.” Kita lagi nyiapin mereka jadi entitas yang bisa hidup mandiri dimanapun mereka berpijak.

Gue gak lebay. Coba pikir; Mahasiswa sekarang bisa nulis buku sambil kuliah, bangun brand fashion pakai AI design generator, riset nutrisi lokal sambil bikin chatbot konsultasi gizi. Satu kepala, tiga project, satu masa depan. Semua berkat AI. Mereka jadi punya versi diri yang gak cuma ngikutin kurikulum, tapi ngebentuk ekosistem sendiri.

Dan yang paling keren? AI itu kayak katalis. Dia bukan pengganti lo, tapi dia bikin lo naik kelas lebih cepat. Yang tadinya butuh 3 tahun buat riset serius, sekarang bisa kejar dalam 6 bulan. Yang tadinya butuh koneksi buat dapet peluang, sekarang bisa bangun personal branding dengan konten yang dipoles AI.

Bayangin, satu skripsi kecil — “Efektivitas pupuk kompos cair terhadap pertumbuhan sawi hijau” — bukan lagi berhenti di rak perpustakaan.

Karena ketika AI masuk, dia bukan cuma mempercepat penulisan,

tapi mengubah skripsi jadi blueprint produk, distribusi solusi, dan komoditas digital.

“AI is not just about making machines smarter, it’s about making humans better.”

— Fei-Fei Li, Co-Director Stanford HAI

1. AI adlaah Mesin Ekstraksi Nilai dari Pengetahuan Lokal

Riset skripsi sama halnya dengan tambang data yang belum digali. Tapi AI bisa mengekstrak insight, pola, bahkan potensi pasar dari data mentah itu.

Contoh:

-

Dataset hasil tanam dari skripsi pertanian → AI analisis → prediksi musim tanam terbaik → output jadi API yang dipakai startup agritech lokal.

-

Skripsi psikologi anak → AI ubah jadi modul interaktif parenting untuk komunitas ibu muda.

-

Skripsi teknik sipil → AI render ke dalam model 3D + perhitungan material otomatis → dijual ke kontraktor mikro di daerah.

Skripsi jadi sumber daya, bukan arsip.

2. AI Mengubah Mahasiswa Jadi Knowledge Engineer

AI memungkinkan mahasiswa lintas jurusan untuk:

-

Mengkonversi skripsi menjadi automated tools (seperti kalkulator pertanian, atau pengukur kesehatan tanah berbasis data)

-

Membuat chatbot edukatif dari riset sosial

-

Membuat prediction model dari data eksperimen

Riset mereka bukan lagi “disimpan”, tapi “dioperasikan”.

Ini mengubah posisi mahasiswa dari akademisi pasif → jadi engineer of micro-solutions.

AI adalah tangan yang membantu mereka mengeksekusi, membungkus, dan menyebarluaskan.

3. AI = Infrastruktur Distribusi Intelektual Komunitas

Yang gak pernah kampus pikirin:

Banyak komunitas lokal gak butuh bantuan, mereka butuh rencana teknis yang bisa diakses dan dimodifikasi.

Dan skripsi itu sebenarnya rencana teknis, cuma belum dibungkus ulang.

Dengan AI, skripsi bisa dikonversi jadi:

-

Modul pelatihan (text → audio, video, simulasi)

-

Template bisnis komunitas (AI auto-generate plan based on skripsi)

-

Paket kebijakan lokal (skripsi hukum → AI bantu rumuskan rancangan Perdes)

-

Visualisasi data (peta konflik, tren migrasi, pola pertanian lokal)

Riset akademik akhirnya mendarat ke tangan masyarakat lewat produk digital yang bisa diakses siapa pun.

4. Skripsi + AI = Revolusi Ekonomi Skala Mikro

Satu skripsi → 3 output ekonomi:

-

Produk digital → dijual (ebook, template, plugin, modul AI)

-

Produk fisik → diproduksi (alat pertanian DIY, metode pengolahan hasil bumi)

-

Jasa → dikomersialisasi (training, edukasi, konsultasi berbasis skripsi)

Yang ngelola? Mahasiswa, dosen, komunitas.

Yang ngedistribusi? Platform digital, bahkan WA Group lokal.

Yang scaling? AI bantu otomasi dan perbanyak turunan produk dari satu naskah skripsi aja.

Inilah ekonomi kreatif berbasis pengetahuan rakyat.

5. AI Meradikalisasi Akses; Skripsi Jadi Barang Publik Bergerak

Skripsi gak lagi statis. AI bikin mereka;

-

Bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa lokal

-

Bisa diadaptasi jadi kurikulum SMK, training PKK, atau materi startup desa

-

Bisa dilacak impact-nya lewat dashboard komunitas

Dengan begitu, kita gak cuma nyebar pengetahuan, tapi nyebar kapasitas produksi lokal.

🧠 Shift Mindset

Akhirnya, pendidikan bukan cuma soal dapet gelar, tapi soal jadi versi terbaik dari diri sendiri—versi yang bisa berdampak ke komunitas, pasar, dan bahkan kebijakan publik.

Bukan “bagaimana menyelesaikan skripsi”, tapi “bagaimana skripsi bisa disambung oleh AI → menjadi produk nyata → diteruskan komunitas → diintegrasikan sistem” dan dinikmati di setiap pelosok desa.

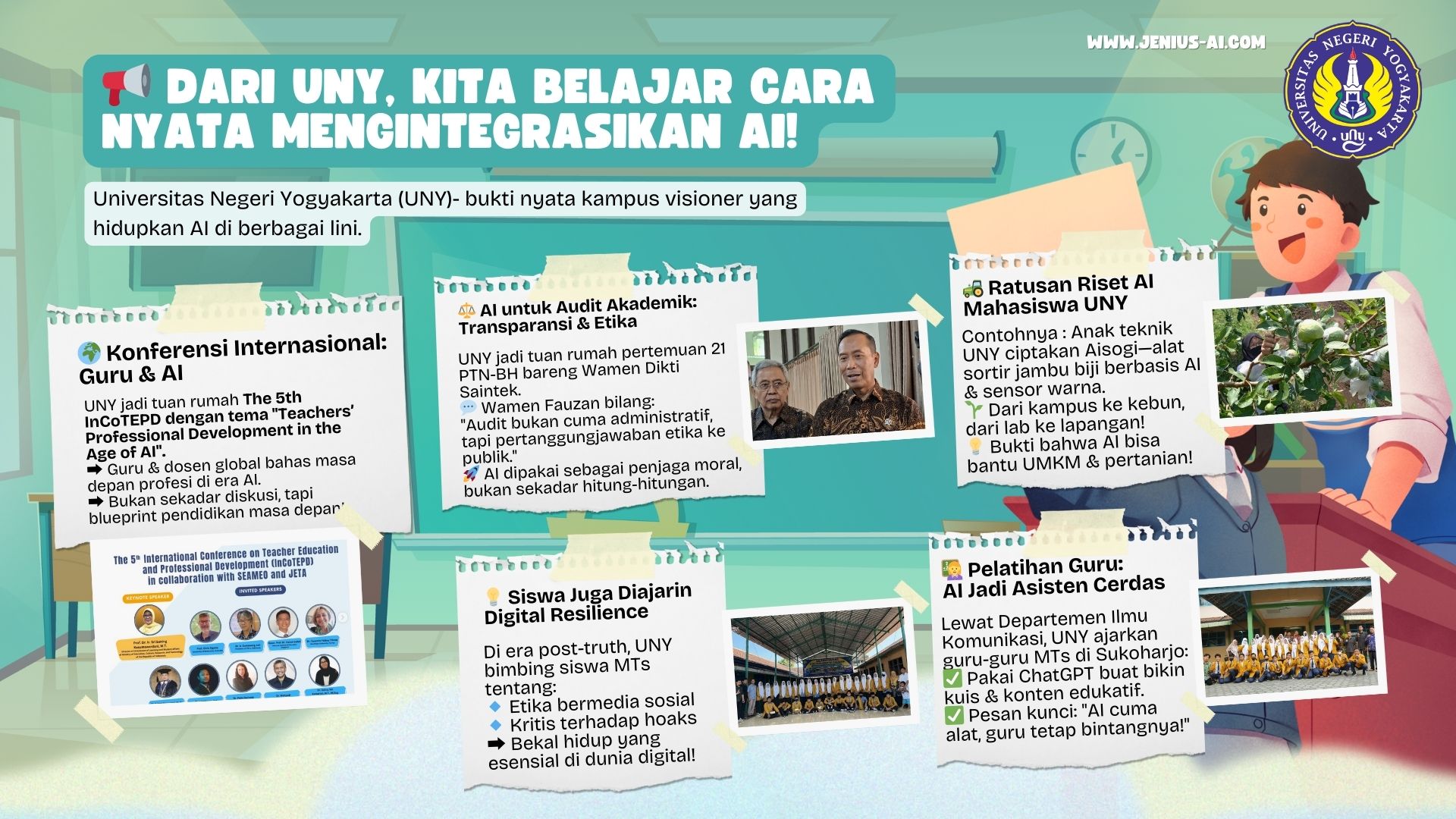

Ngomong-ngomong soal integrasi AI di pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) udah buktiin diri mereka menjadi living proof bahwa AI bisa ngehidupin kampus yang visioner.

Contohnya? Mereka jadi tuan rumah The 5th International Conference on Teacher Education and Professional Development (InCoTEPD) dengan tema Teachers’ Professional Development in the Age of AI. Guru dan dosen dari berbagai negara ngobrolin langsung soal masa depan profesi mereka di tengah gelombang AI. Ini bukan sekadar diskusi receh, ini blueprint masa depan.

Lewat Departemen Ilmu Komunikasi-nya, UNY juga bikin program pengabdian yang ngena banget. Mereka ngajarin guru-guru MTs di Sukoharjo buat pakai ChatGPT bikin kuis dan konten edukatif. Sambil bilang, “AI itu cuma alat, guru tetap bintangnya.” Solid banget.

Gak cuma guru, siswa MTs juga dibimbing soal digital resilience dan etika bermedia sosial. Di era post-truth kayak sekarang, ini bukan sekadar pelatihan, tapi bekal hidup yang esensial.

UNY bahkan jadi tuan rumah pertemuan 21 PTN-BH bareng Wamen Dikti Saintek. Topiknya? Penggunaan AI dalam audit akademik.

Wamen Fauzan bilang, “Audit itu bukan cuma administratif, tapi bentuk pertanggungjawaban etika kepada publik.” Damn. Ini berat—tapi dalem banget. AI diposisikan sebagai penjaga moral, bukan sekadar hitung-hitungan.

Terakhir, karya mahasiswa UNY juga gak kalah keren. Anak-anak teknik mereka bikin alat sortir jambu biji berbasis AI—namanya Aisogi. Bayangin, AI yang biasanya diasosiasikan sama big data, sekarang bantu petani buat sortir buah dengan sensor warna dan algoritma. Dari kampus ke kebun. Dari lab ke lapangan. Ini baru impact.

Closing; AI as the Catalyst for Change

Indonesia bukan kekurangan anak muda pinter.

Indonesia kekurangan sistem yang ngasih mereka panggung.

AI itu bukan musuh.

AI itu alat. Gue tau pasti masih ada yang skeptis. “Ntar mahasiswa malah males.” “Nanti lulusannya cuma jago AI doang.” Bro, teknologi itu selalu punya dua sisi. Tapi yang bikin beda itu eksekusinya. Dan kayak semua alat hebat dalam sejarah manusia — dari mesin cetak, sampai internet — hasilnya tergantung siapa yang pegang.

Kalau kampus mau jadi tempat lahirnya inovator, bukan cuma lulusan, maka mereka harus ngajarin cara main di dunia baru ini. Dunia yang cepat, kolaboratif, dan penuh potensi.

Dan lo — mahasiswa — bukan cuma peserta. Lo pemain utama.

Bukan cuma nulis skripsi buat lulus, tapi buat ngubah realita.

Pakai AI. Kembangin ide. Gandeng industri. Tantang sistem.

Karena masa depan Indonesia, nggak ditentukan sama alat yang lo pake.

Tapi dari gimana lo milih buat pake alat itu — buat mikir lebih dalam, nyambungin lebih banyak, dan bikin solusi yang lebih berdampak.

Kalau kita bisa unlock itu sekarang, efeknya bakal panjang. Bukan cuma buat mahasiswa. Tapi buat pendidikan. Buat industri kreatif. Buat Indonesia.

“AI will be one of the best tools ever created for reducing poverty and improving the quality of life for everyone.”

— Demis Hassabis, CEO DeepMind

Daftar Pustaka

-

UNESCO. (2025, Januari 20). UNESCO dedicates the international day of education 2025 to artificial intelligence.

Diambil dari https://www.unesco.org/en/articles/unesco-dedicates-international-day-education-2025-artificial-intelligence -

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). (2025). Inovasi Aisogi: Alat sortir jambu biji berbasis AI oleh mahasiswa teknik UNY. (Sumber tidak dipublikasikan secara online; merujuk pada dokumentasi internal UNY).

-

Departemen Ilmu Komunikasi UNY. (2025). Laporan pengabdian masyarakat: Pelatihan pemanfaatan ChatGPT untuk guru MTs Sukoharjo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

-

IRCAI & UNESCO. (2025). Global forum on the ethics of AI 2025: Ethical impact assessment and AI for social well-being. Diambil dari https://ircai.org/gfeai-2025/

-

Pamungkas, B. (2024). AI di Perkuliahan: Membantu atau “Mem-buntukan” Mahasiswa? Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga.

-

Microsoft (2025). Creating the Enablers for Indonesia’s AI Future. Source Asia. https://news.microsoft.com/source/asia/2025/03/12/creating-the-enablers-for-indonesias-ai-future/

-

Modern Diplomacy (2025). Unlocking Indonesia’s Creative Potential: AI, Digital IP, and Global Market Expansion. https://moderndiplomacy.eu/2025/02/10/unlocking-indonesias-creative-potential-ai-digital-ip-and-global-market-expansion

-

Tielman, R. (2024). The Unseen Potential of Schools in Indonesia’s AI Roadmap. LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/unseen-potential-international-schools-indonesias-ai-rizky-tielman–t2wxc

-

OpenGovAsia (2025). Indonesia: Advocates for Ethical AI Education Across ASEAN. https://opengovasia.com/2025/02/13/indonesia-advocates-for-ethical-ai-education-across-asean/

-

OpenGovAsia (2025). Artificial Intelligence at the Core of Indonesia’s Digital Future. https://opengovasia.com/2025/04/21/artificial-intelligence-at-the-core-of-indonesias-digital-future

-

AFP (2025). Bill Gates says AI key for health, education innovation. Tech Xplore. https://techxplore.com/news/2025-05-bill-gates-ai-key-health.html